Il 24 maggio 2016, gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale, a conclusione della missione scrivono “…Il governo con le sue politiche prevede di realizzare una crescita in Italia dell’ 1,1% quest’ anno e del 1,25% nel 2017 e nel 2018….Questo ritmo di crescita implica che l’ attività produttiva tornerebbe ai livelli del 2007 soltanto alla metà degli Anni ’20, allargandosi così la forbice con la crescita media dell’ area dell’ euro”.

Monito tutt’altro che infondato; infatti, se è vero che nel 2017 il PIL ha segnato un “sorprendente” 1,5%, nel 2016 si rimane allo 0,9% inferiore al previsto 1,1%. Per il 2018, le previsioni danno: 1,4% per Banca d’ Italia, 1,6% per Prometeia e 1,5% per Confindustria, rispetto all’1,25% preventivato nel 2016 dal Governo per il biennio 2018 e 2019. Con queste correzioni, il ritorno al 2007 si anticiperebbe di un anno o due (nel 2022 al Nord, nel 2026 al Sud), ma rimane il quesito di fondo: è sostenibile socialmente e politicamente una prospettiva che lenisce appena la disoccupazione, la precarietà e la segregazione di giovani e donne nel Paese e soprattutto nei “tanti” disastrati Mezzogiorno? E, inoltre, questi ritmi sono adeguati a recuperare le posizioni perse dall’intero Sistema Italia nei confronti dei nostri diretti concorrenti europei?

Recenti dinamiche e proiezioni per il Sud Nel 2015 e 2016, il Sud è cresciuto più della media nazionale, ma già il 2017 e le proiezioni per il 2018 e 2019 indicano che il ritmo si fa più lento del resto del Paese. Possiamo dire che con il passaggio dal segno meno al più “si è usciti dal tunnel“? Non penso sia prudente; al contrario, cullare questa illusione accentua il rischio di consolidare al Sud il circolo vizioso per il quale la debolezza endemica dell’economia incide sulla demografia con un’erosione strutturale che – a sua volta – retroagisce sull’economia costruendo una trappola che frena tutto il Paese e non solo la sua parte debole. Se ci proponessimo di tornare nel 2020 al livello del PIL del 2007, a divario di reddito pro-capite costante, si dovrebbe crescere almeno dell’1,7% al Nord e del 2,8% l’anno al Sud. Un’impresa che non ritengo impossibile, ma che non risulta tra gli obiettivi di nessun governante o aspirante tale.

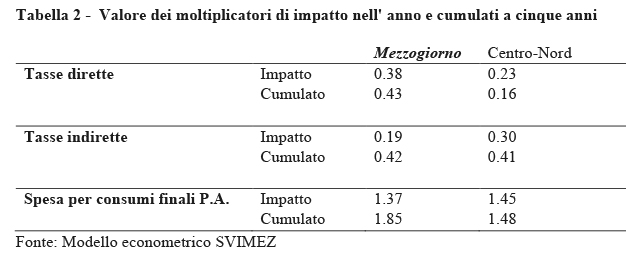

Il filo d’Arianna degli investimenti pubblici Il cambio di passo del 2015 e 2016 del Sud che cresce e supera leggermente la media nazionale è riconducibile al pur modesto incremento di spesa in conto capitale per investimenti pubblici realizzati nel Mezzogiorno nel 2015. Un incremento dettato dall’esigenza di non dover restituire i fondi europei alla scadenza dell’Agenda 2007-2014 e che ha imposto il ricorso ad un ormai noto e deteriore espediente che oggi prende il nome di “progetti coerenti”. Quelle che dovevano essere risorse aggiuntive sono state, infatti, salvate rendicontando la spesa di cosiddetti “progetti coerenti” che in teoria erano da realizzare con risorse pubbliche ordinarie in conto capitale[1]. Se, quindi, abbiamo evitato la restituzione, si è persa invece l’aggiuntività di quelle risorse. Questo sotterfugio che consente di destinare risorse aggiuntive a finanziare interventi che avrebbero dovuto essere realizzati con risorse ordinarie ha consentito anche una ripresa di investimenti privati sia nel 2015 e, soprattutto, nel 2016, confermando che al Sud gli investimenti pubblici attivano investimenti privati (concentrati nell’edilizia e in macchinari) a basso contenuto di importazioni e ad alto contenuto di lavoro, con effetti moltiplicativi relativamente più intensi e persistenti rispetto ai corrispondenti interventi nel Centro-Nord. La tabella 2 riporta le stime del modello econometrico della SVIMEZ dei moltiplicatori di impatto a un anno e dell’effetto cumulato a cinque anni in caso di riduzione delle imposte o di aumento della spesa.

L’insostenibile equivoco di “agganciare la crescita” Limitarsi ad “agganciare la crescita” al termine della lunga marcia indicata dal FMI, rischia semplicemente di riprodurre la stagnazione sperimentata dal 1998 al 2007; una prospettiva oggi improponibile soprattutto nel Mezzogiorno per tre emergenze conclamate: povertà, emigrazione, demografia. Gli anni dell’austerità hanno regalato al Sud una forte crescita sia della povertà assoluta che della probabilità di oltrepassarne la soglia che, oggi, si attesta per il Mezzogiorno al 34,1% degli individui contro un pur corposo 11% del Centro-Nord. Significativi i livelli delle due regioni più popolose: Campania (39,1%) e Sicilia (39,9%). Parimenti allarmanti sono gli effetti demografici connessi alla disoccupazione di massa (soprattutto giovanile e femminile) che alimenta ormai da un decennio una corposa e selettiva emigrazione giovanile e qualificata (Tabella 3).

Per la parte più “pregiata” di questa esportazione di capitale umano, incide – e non poco – il ridisegno dei criteri di finanziamento delle Università che, dietro lo schermo di una speciosa meritocrazia fatta di parametri al limite del non senso, alloca risorse pubbliche con approccio radicalmente pro-ciclico, ovviamente funzionali a realizzare “profezie” preordinate che avviano il sistema meridionale a un drastico ridimensionamento quali-quantitativo. Tutto ciò si somma alle pro-ciclicità imposte dall’esperienza della “austerità espansiva” e dalle regole del “modello di Basilea” nel comparto bancario e del credito. Non meraviglia, di conseguenza, che aumenti la spinta all’EXIT che si manifesta con l’emigrazione di giovani privi di VOICE. In questo scenario che delinea un progetto di disgregazione programmata assistiamo al paradosso di un aumento della dipendenza “patologica” del Sud dai trasferimenti esterni che si accompagna all’imponente deflusso finanziario sommerso, e da nessuno contabilizzato, che convoglia dal Sud al Nord risorse pubbliche (costo dell’educazione) e corpose risorse private, vere e proprie rimesse per gli emigrati che sovvertono la tradizione delle rimesse dagli emigrati verso i territori di partenza a spesa della ricchezza finanziaria ed immobiliare accumulata dalle famiglie meridionali (ovviamente quelle famiglie che possono permettersi il lusso di impoverirsi!).

In presenza di emigrazione giovanile, di speranza di vita crescente, di crollo della fecondità femminile che si fà più intensa proprio nel Mezzogiorno, la “capacità portante” della forza lavoro attiva, è sempre meno adeguata alla scala demografica in transizione. Il condizionamento dal peso della forza lavoro disoccupata, infatti, peggiora la situazione, ponendo – nel caso di disoccupazione di massa – un serio problema di sostenibilità sociale. Si autoalimenta e si intensifica così l’effetto spinta all’emigrazione assieme all’urgenza di apprestare forme più o meno canoniche di controllo sociale, in carenza delle quali proliferano i fenomeni la devianza sociale. Il progredire del degrado demografico connesso alla natura selettiva dell’emigrazione è destinato ad acuire rapidamente il tasso di dipendenza strutturale – demografico ed economico – del Sud. In prospettiva, già nel 2030 il Sud sarà l’area più vecchia del Paese e tra le più vecchie di Europa e nel 2065, con la perdita di oltre 5 milioni di abitanti si potrà dire che “il meridionalismo è morto” per dissoluzione “naturale” della storica Questione (Tabella 4).

Politiche dell’offerta centrate sugli investimenti Sia che si voglia contrastare o che si voglia semplicemente “governare” l’evoluzione in atto, si pone con urgenza un macroscopico problema di redistribuzione. Si può procedere, infatti, in due modi: contrastare i processi di degrado in atto con politiche attive dell’offerta centrate sugli investimenti o, in alternativa, gestire adattivamente la patologia con trasferimenti contributivi e assistenziali. Due strade che implicano due percorsi: uno che punta ad una ripresa dello sviluppo, l’altro che punta a contenere il peso della patologia territoriale che condiziona l’economia nazionale rendendola compatibile con una recuperata “crescita” (stagnazione) dell’economia. Quale che sia la scelta, a dir poco problematica, essa evoca il tema del federalismo, scomparso dal dibattito negli anni della crisi. E’ significativo che, mentre la legge di attuazione (la 42) dal 2009 è rimasta lettera morta soprattutto per quel che concerne il tema della perequazione, oggi tornano, invece, a farsi sentire le rivendicazioni di autonomia fiscale delle regioni del Nord. Acclarato che l’aggancio della “crescita” non risolve né l’urgenza di contrastare lo tsunami demografico del Sud né a soddisfare l’insofferenza fiscale del Nord, dovrebbe essere evidente l’urgenza per il Sistema Italia di definire un’articolata strategia di sviluppo. Sviluppo, infatti, è cosa ben diversa dalla crescita che, al più, cura la “manutenzione” di un tendenziale equilibrio, un equilibrio dal quale dovremmo affrancarci rapidamente.

[1] Per una dettagliata analisi e ricostruzione delle patologie delle “Agende europee” si rinvia a Del Monaco A (2017) Sud. Colonia tedesca. La questione meridionale oggi, EDIESSE, Roma