Il cosiddetto Jobs Act del Governo Renzi aveva l’obiettivo, implicito o esplicito, di aumentare l’occupazione, attraverso lo stimolo dell’esonero contributivo all’occupazione a tempo indeterminato, diventata, allo stesso tempo, con il contratto a tutele crescenti (CTC), meno costosa per le imprese in termini di costi di licenziamento, abolendo di fatto l’articolo 18 e introducendo una sanzione moderatamente crescente per il licenziamento illegittimo.

Tuttavia l’obiettivo non venne raggiunto, e l’occupazione a tempo indeterminato non crebbe, se non nei primi mesi dopo il marzo 2014 (data di entrata in vigore del CTC con l’esonero contributivo totale). Al contrario crebbe moltissimo l’occupazione a tempo determinato, fino a raggiugere il record di 4 contratti a termine su 5 nel 2017 nei flussi delle assunzioni. Il forte aumento della contrattazione a termine, tra il 2015 e la metà del 2018, è dovuto, molto probabilmente, alla contemporanea liberalizzazione, operata dal Decreto Poletti (d.lgs. n. 34/2014), e confermato nel Jobs Act con il decreto 81 del 2018 (artt. 19-29).

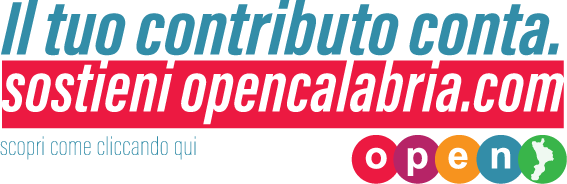

Senza considerare le cessazioni, nel 2017 si contavano circa 1 milione di nuovi CTC (ma se consideriamo circa 1.6 milioni di cessazioni, la variazione netta di CTC è negativa) e circa 4.8 milioni di contratti a termine.

L’obiettivo dell’aumento dell’occupazione non fu raggiunto (come dimostra la figura 2 di seguito), mentre alla modesta riduzione della disoccupazione ha contribuito esclusivamente l’aumento della occupazione a tempo determinato, che pure nelle intenzioni del Job Act era da evitare a vantaggio del CTC super incentivato e “sgravato” dal peso dell’art 18.

Uno sguardo all’andamento della contrattazione a termine, sul totale, rispetto agli altri paesi OCSE, evidenzia la divergenza con l’Italia. Fino a prima del Jobs Act/Decreto Poletti (che ha liberalizzato il termine), il lavoro a termine era intorno a 3 milioni 190 mila dipendenti (anni 2012, 2013). Oggi siamo intorno a 4,8 milioni (totali inclusa somministrazione). Appare evidente, dalla figura 3 in basso, che il lavoro a termine riprende una forte accelerata dal 2014 in poi, cioè dopo il Decreto Poletti, che ha modificato in modo fondamentale la composizione del mercato del lavoro fino ad oggi. Precedentemente, la riforma Fornero del 2012 aveva attenuato le “causali” autorizzando la stipula libera del primo contratto a termine. Le causali così come novellate dalla l. n. 92/2012 hanno fatto registrare, seppur per un breve periodo, la riduzione del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte delle imprese.

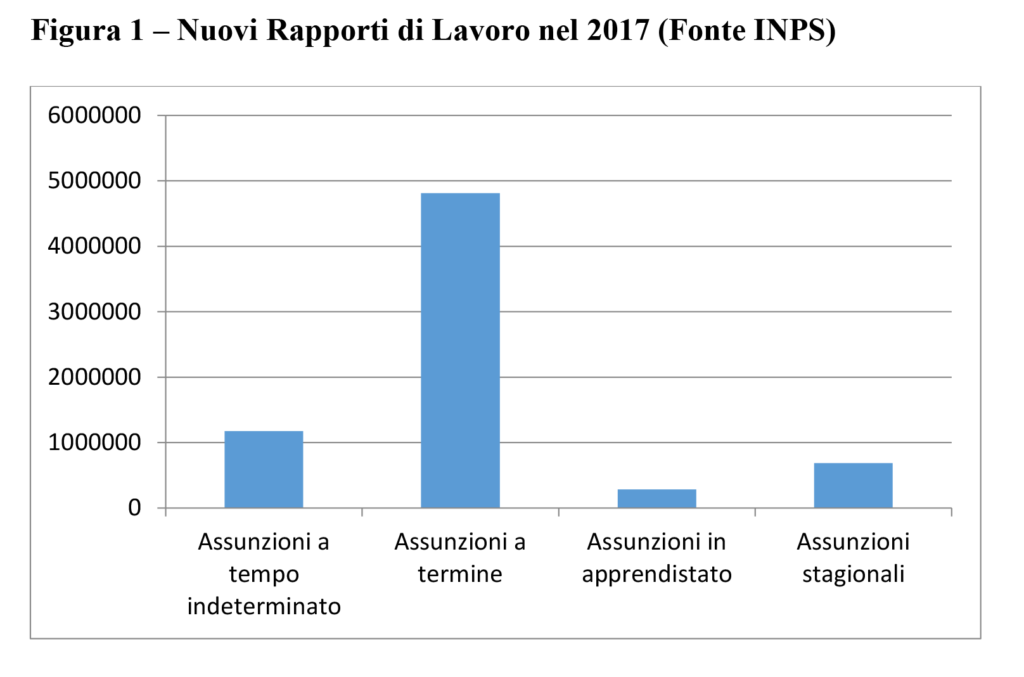

Inoltre, le assunzioni a termine, che includono il lavoro interinale e altre forme di lavoro atipico, nella maggior parte dei casi, prevedono un numero di ore lavorate per lavoratore inferiore rispetto al lavoro standard. Infatti, i dati confermano che l’aumento della occupazione a termine è caratterizzata da un numero totale di ore lavorate ancora inferiore rispetto al 2007 e rispetto al periodo in cu il tasso di occupazione era smile ad oggi, come evidenzia la figura 4 di sotto.

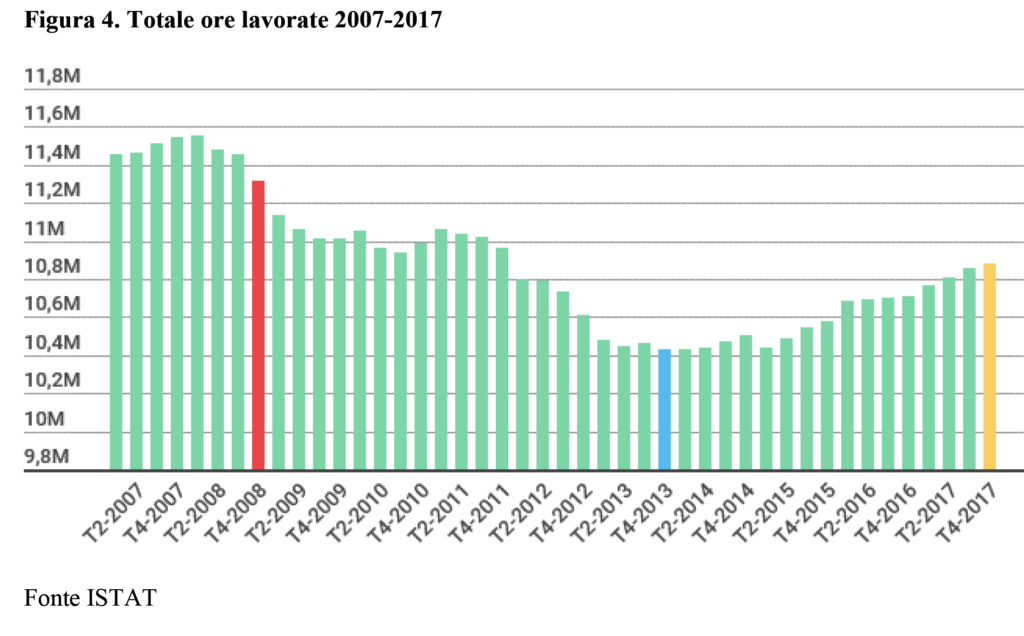

Ciò implica evidentemente, a parità di salari (che in effetti sono fermi da circa due decenni come dimostra le figure 5 (a) e 5 (b) di sotto) un calo di reddito totale per i lavoratori, o comunque un livello inferiore rispetto al 2007, e ciò nonostante la crescita della occupazione a termine (anzi, forse proprio a causa della crescita dell’occupazione a termine che frenano la crescita complessiva dei salari). Una conclusione sembra abbastanza ovvia: la perdita di potere di acquisto dei lavoratori, con la stagnazione dei salari (figura 5 (a)) e il declino della quota salari sul Pil (figura 5 (b)) negli ultimi due decenni, può essere legata agli aumenti di flessibilità, all’indebolimento delle istituzioni di protezione del mercato del lavoro e al declino della densità sindacale tra i lavoratori.

Se a questo quadro aggiungiamo i dati della produttività del lavoro negli ultimi due decenni, il quadro diventa ancora più desolante. L’interpretazione che molti economisti della tradizione classica e keynesiana danno di questa dinamica negativa della produttività e della occupazione, condivisa in questa sede, molto brevemente, e in parole semplici, è la seguente: le strategie di investimento sono anche orientate dai costi del lavoro. Se un paese pratica una politica di bassi salari, gli investimenti saranno prevalentemente ad alta intensità di lavoro e quindi a bassa produttività del lavoro, mentre se i salari saranno alti, gli investimenti da parte delle imprese, proprio per risparmiare sui costi, saranno prevalentemente ad alto contenuto di capitale e quindi soggetti a notevoli guadagni di produttività. Secondo questo approccio, portato tra gli altri da uno dei più grandi economisti italiani, quali Sylos Labini, le riforme del mercato del lavoro in Italia, dal Pacchetto Treu del 1997 al Jobs Act del 2015, orientate verso la flessibilità in entrata ed in uscita, potrebbero aver contribuito ad avere una dinamica negativa della produttività del lavoro.

Se allarghiamo l’orizzonte della riflessione, e la proiettiamo sull’intera economia, emerge una conseguenza generalmente negativa. Oggi l’occupazione nel settore dei servizi nei paesi avanzati, compreso l’Italia è circa il 70%. Si tratta quindi della maggior parte dei lavoratori. Nel nostro paese una grande quota di essi lavorano in settori poco specializzati e portano a casa bassi salari, e con forme contrattuali spesso atipiche. La deindustrializzazione in Italia è stata seguita da una transizione orientata verso servizi a scarso contenuto tecnologico (come il turismo, il settore agroalimentare, hotel e ristoranti, servizi agli anziani, logistica poco specializzata). Ci stiamo pericolosamente stabilendo su un modello di crescita a bassi consumi e quindi a bassa crescita della produttività, perché la produttività è in larga parte trainata da produzione in larga scala, resa possibile da consumi di massa e sostenuti. Gli imprenditori che devono fronteggiare una grossa domanda fanno uso di macchinari e di capitale poter produrre di più ma, se la domanda ristagna, gli imprenditori eserciteranno una pressione al ribasso dei salari per rimanere competitivi, almeno per un po’. E le politiche del lavoro degli ultimi anni favoriscono l’azionamento di tale leva. Ci sembra quindi di poter dire che la rivoluzione tecnologica-digitale che molti paesi avanzati si apprestano ad affrontare, e di cui anche il nostro paese vuole essere partecipe, dovrebbe basarsi su altre fondamenta, più solide, soprattutto nel mercato del lavoro.

Il Decreto Dignità certo non affronta tutti questi problemi strutturali, e la complicata gestione della transizione dell’economia verso i servizi, ma da una indicazione ponendo un freno alla flessibilità, ed afferma anche un principio fino a poco tempo fa evaso, e cioè: le norme non creano occupazione, ma possono aumentare o diminuire i diritti. Nel caso specifico, la dignità del lavoro è legata al diritto, mentre la domanda di lavoro e quindi l’occupazione dipende dalla domanda aggregata e dagli investimenti, che orientano la transizione e il cambiamento strutturale

In questo scenario si capisce che l’obiettivo del Decreto Dignità sia duplice: 1) aggredire la precarietà, e 2) innescare dei meccanismi di incentivi che favoriscano lavoro qualificato, stabile e investimenti da parte delle imprese in capitale umano, che necessariamente si sviluppa durante relazioni di lungo termine. Far scendere, ad esempio, la contrattazione a tempo determinato dal 15.4% al 12%, o meno, come in Germania (12.9%) sarebbe un buon risultato.

[ctt template=”9″ link=”M56Wa” via=”yes” ]Gli obiettivi del Decreto Dignità[/ctt]

- Rispetto al primo punto, si cerca di modificare la composizione dell’occupazione che negli ultimi anni è stata fortemente sbilanciata nei flussi a favore dell’occupazione a termine e precaria. Vi è stato un abuso della contrattazione a termine, che ha una intrinseca precarietà, dovuta al fatto che è un contratto che mette una scadenza al lavoratore, e lo rende ricattabile.

- Questo tipo occupazione non solo genera problemi sociali legati alla natura della precarietà, ma ha un impatto negativo sull’economia, e qui veniamo al secondo punto: il lavoro a termine incentiva investimenti e strategie da parte delle imprese cosiddette “labour intensive”, che non si affidano alla innovazione e al progresso tecnico, e che quindi generano pochi guadagni di produttività. Sono numerose le ricerche recenti di economisti italiani ed europei (Sylos Labini, Dosi, Pianta, Roventini, Mazzucato, Kleinknecht, Naastepad ecc) che dimostrano come una eccessiva flessibilità del lavoro e la diffusione di lavori temporanei, portano minori vantaggi di produttività del lavoro, e un più lento progresso tecnologico. Questo per un duplice ordine di motivi: gli investimenti “capital intensive” sono disincentivati, e i lavoratori con un alto turn over sono scoraggiati, al margine, dal profondere impegno e sforzo nel proprio lavoro, sapendo che la relazione di lavoro presto si interromperà. Cose che gli economisti conoscono bene.

Inoltre, con il Decreto Dignità l‘Italia si mette in linea con direttive e raccomandazioni europee. Infatti, in rispetto della normativa europea (1999/70; 2017/0355), il lavoro a tempo indeterminato deve essere considerato la forma comune di contratto di lavoro, mentre il ricorso al tempo determinato deve essere motivato con ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, per prevenire gli abusi.

In Europa il contratto a termine dura massimo 24 mesi, in Italia il Decreto Dignità lo porta da 36 a 24. In Europa il numero di rinnovi in media è di 3, in Italia il Decreto Dignità lo porta da 5 a 4. In Europa la “causale” per il contratto a termine esiste quasi dappertutto. In Francia esiste un termine di 18 mesi e l’obbligo di causale. In Spagna si fissano tre condizioni precise e alternative tra loro per le quali è possibile sottoscrivere contratti a tempo determinato. In Germania esiste un modello di causale attenuata, simile a quello introdotto con il Decreto Dignità. Nelle direttive dell’UE il lavoro a termine viene scoraggiato, e viene in generale ammesso un contratto a termine libero solo per i primi sei mesi, considerati come una sorta di prova, durante la quale l’imprenditore conosce il lavoratore (sul punto emblematica è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 24 giugno 2010, F.S. c. Poste Italiane spa, C-98/09). Il Decreto Dignità permette un contratto libero più generoso di quanto previsto dalla direttiva UE, di 12 mesi.

Sembra quindi che non ci sia nessuna ragione teoricamente ed empiricamente fondata, in economia, che giustifichi affermazioni del tipo: “vincoli al contratto temporaneo scoraggiano gli investimenti”, oppure come è stato scritto, “l’impresa X si troverà a non poter rinnovare oltre 200 lavoratori assunti in primo contratto in modo acausale, dovendo adesso fare il rinnovo con causale”. Queste affermazioni sono prive di fondamento perché sono altre, secondo la ricerca scientifica, le determinanti degli investimenti, e non certo il tipo di contratto. Inoltre se un’impresa multinazionale, con oltre 200 lavoratori a termine, non può rinnovare con una motivazione oggettiva tanti lavoratori a termine, potrebbe farlo con contratto a tempo indeterminato, che sarebbe anche più vantaggioso perché economicamente più conveniente. Se non lo facesse, sarebbe perché priva di domanda adeguata, ma non perché il contratto a termine causa vincoli tali da provocare il “licenziamento” di 200 persone.