Le fusioni tra i comuni sono un tema di estrema rilevanza, poiché l’interesse del paese è di pervenire ad un assetto del governo del territorio in grado di offrire servizi nel modo più efficiente possibile. L’obiettivo generale è duplice: da un lato ci si interroga sulla varietà e la qualità dei livelli essenziali di servizi per la collettività, che devono aumentare e, dall’altro lato, si tenta di farlo minimizzando la spesa delle amministrazioni pubbliche. In tale prospettiva, la fusione tra comuni è uno strumento funzionale al perseguimento di questi obiettivi. Non è una questione che riguarda solo l’Italia, ma simili riforme si osservano in molti altri paesi (Austria, Francia, Norvegia, Spagna). In Italia, il processo di aggregazione è fortemente incentivato, tant’è che nella legge di bilancio del 2018, il governo Gentiloni prevede di aumentare dal 50% al 60% la quota dei trasferimenti statali del 2010 che i comuni riceveranno sotto forma di bonus fusione. Poiché l’incentivo sarà erogato per 10 anni, un comune di nuova costituzione potrà ricevere 20 milioni di euro di trasferimenti addizionali. Il governo continua, pertanto, a erogare forti incentivi alle fusioni: guardando alla specificità dell’attuale organizzazione dell’amministrazione pubblica, lo scopo finale è di ridurre il numero di comuni, tentando di massimizzare l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica gestita a livello locale.

Le buone pratiche di alcune regioni. L’esperienza di successo di alcune regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte) insegna che le fusioni sono processi facilitati da parte degli organismi regionali. Il motivo è che i singoli comuni, nella stragrande maggioranza dei casi e, in particolare, quelli di ridotta dimensione, non dispongono delle risorse necessarie per costruire scenari in cui – cambiando la configurazione del futuro assetto istituzionale (“rimanere indipendenti”; “aggregarsi”; “con chi aggregarsi”) – si analizzano i vantaggi e gli svantaggi associati alle diverse ipotesi di governo del territorio. Ne discende, quindi, che il ruolo, istituzionalmente riconosciuto ai consigli regionali in tema di definizione legislativa degli assetti istituzionali, viene affiancato da attività di guida e di indirizzo delle fusioni svolte da altri altri pezzi delle strutture regionali. A valle della definizione di regole snelle, certe e non inibitorie, in molte parti del paese si avvia una fase di protagonismo delle regioni che diventano l’interlocutore principale dei comuni su “cosa fare”, “come farlo”, “con chi farlo” e “quando farlo”.

Il caso calabrese. Al contrario, ciò cui stiamo assistendo in Calabria va nella direzione opposta dello spirito della legislazione nazionale, che, come abbiamo visto, spinge affinché si radicalizzi la riforma del governo del territorio. Nella nostra regione, le nuove fusioni sono state due. La prima ha riguardato cinque piccoli comuni della pre-Sila cosentina (Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), che hanno istituito il nuovo comune di Casali del Manco, mentre la seconda fusione ha interessato Corigliano e Rossano, il cui iter istituzionale è in attesa, per concludersi, delle determinazioni del consiglio regionale. Solo due fusioni, nonostante la presenza di forti incentivi monetari e nonostante la grande crisi di inefficienza dei comuni calabresi, di cui molti sono in pre-dissesto o dissesto finanziario e molti altri ancora sopravvivono avendo normalizzato un’intollerabile condizione di stallo in attesa di improbabili cambiamenti di regime. È evidente che in Calabria non è ancora chiaro l’obiettivo centrale della riforma, che tenta (a) di salvaguardare, per il momento, l’indipendenza decisionale dei comuni sulle fusioni da intraprendere e (b) di consolidare l’inarrestabile processo di ristrutturazione e di riorganizzazione delle autonomie locali. Interpretando la logica sottostante la legislazione nazionale, emerge con estrema chiarezza che l’intendimento generale è di non intervenire con decisioni drastiche di accorpamento forzoso dei comuni (nelle situazioni di più critica inefficienza), ma di consentire, per il momento, alle comunità di decidere cosa fare. Trascorsa questa fase, è molto probabile che si riprenda in parlamento la discussione delle fusioni obbligatorie tra i piccoli comuni. A tal riguardo, la riforma tenta di dare una risposta a una domanda molto semplice: che senso ha mantenere aperte strutture amministrative in comuni di 500, 1500, 2500 residenti, se per dinamiche demografiche, vincoli di finanza e/o per inefficienze interne, l’offerta di servizi si riduce a tassi esorbitanti? Non è più logico valutare l’opportunità di avere una diversa organizzazione amministrativa in grado di utilizzare i guadagni di efficienza per offrire più servizi? Avere una pletora di piccoli comuni genera inefficienze e bassa capacità di incidere sul territorio, alimentando un circolo vizioso che culmina nella riduzione dei servizi.

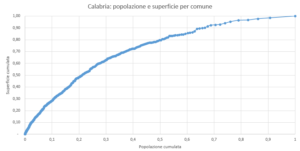

La polverizzazione istituzionale. Qualche dato aiuta a capire la gravità della polverizzazione istituzionale in Calabria. Dal censimento ISTAT del 2011, emerge che i comuni calabresi con meno di 800 residenti sono 47, la cui popolazione totale è di 27088 persone (circa l’1,4% del totale regionale) e la superficie totale è di 867 Km2 (il 5,69% di quella regionale). Se si aggiungono i 50 comuni ricadenti nella classe demografica compresa tra 800 e 1200 residenti, si ottiene che il 3,91% dei calabresi vive in nano comuni che occupano il 14,4% del territorio. Questo dato segnala una bassissima presenta antropica in moltissime aree della regione che soffrono di un numero elevato di criticità, alcune delle quali legate all’impossibilità delle micro-amministrazioni comunali di pianificare e realizzare qualche intervento a tutela della vivibilità dei luoghi. La bassissima densità demografica è ancora più evidente se spingiamo il ragionamento fino ai comuni con un numero di residenti compreso tra 1201 e 2500 residenti: poiché in questa classe demografica rientrano ben 132 comuni, si ottiene che il 60% dei comuni ha una popolazione inferiore a 2500 abitanti in cui vive il 15,9% dei calabresi sul 40% del territorio regionale. Questi dati riproducono, in qualche misura, l’attuale assetto di gestione del territorio regionale e consentono di pensare ad un nuovo modello di governance in cui i piccoli comuni si aggregano e creano strutture amministrative in grado di recuperare efficienza di costi e migliorare la varietà e la qualità dei servizi offerti. Cambia, pertanto, l’amministrazione delle comunità, mentre le comunità mantengono inalterate le loro specificità identitarie. Peraltro, le possibili aggregazioni interesserebbero comuni della stessa dimensione, allontanando, in tal modo, il timore che il “grande” soffochi il “piccolo”: in moltissimi casi, infatti, i nano comuni condividono gli stessi confini amministrativi e, quindi, la fusione avverrebbe tra piccoli comuni contigui.

Discussione. Rimane da capire che cosa occorrerebbe fare per stimolare la discussione sulle fusioni e per sollecitarne la realizzazione nei numerosi casi in cui è ovvio il recupero di efficienza amministrativa causato dall’incremento della dimensione. Due sono gli aspetti su cui puntare. In primo luogo, serve avere una normativa regionale sulle fusioni più chiara, evitando, però, di formulare leggi inutilmente macchinose e redatte con lo spirito di chi vuole frenare il processo delle fusioni, piuttosto che facilitarlo. In secondo luogo, è cruciale rendere più dinamica e incisiva l’azione della Regione Calabria in tema di fornitura di servizi a supporto delle decisioni dei comuni. A riguardo, sarebbe opportuno, per esempio, che la valutazione dei costi e dei benefici delle proposte (i famigerati studi di fattibilità) di fusione fosse centralizzata in un’unica struttura regionale, in grado di minimizzare le spese e di utilizzare le informazioni di insieme per promuovere un armonico riassetto della governance territoriale. Serve, però, una struttura snella e dinamica. Parte di queste opzioni rientra, peraltro, tra gli obiettivi del POR Calabria 2014-2020 in cui si è programmato di spendere ben 16,4 milioni di euro per rafforzare la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche (Asse Prioritario 13) e, quindi, anche dei comuni. È un obiettivo che rientra “nel quadro dell’approccio allo sviluppo urbano e territoriale della regione” (pag. 343), motivato, si legge nel POR, dagli “elevati deficit di capacità amministrativa e di governance degli enti pubblici regionali a diversi livelli …. non in grado di assicurare l’erogazione diffusa e costante di servizi di qualità” (pag. 27).

Sintesi. In estrema sintesi, (i) il processo di aggregazione dei comuni è in moltissimi casi necessario (ii) il governo nazionale lo incentiva; (iii) esiste una domanda dei piccoli comuni che cercano di capire cosa fare, ma non sanno a chi rivolgersi (iv) la Regione è ferma, ossia non svolge il proprio ruolo di facilitatore istituzionale e, infine, abbiamo appreso che (v) un po’ di danaro comunitario è pronto per essere utilizzato per potenziare la capacità istituzionale dei comuni. Si tratta di condizioni al contorno che dovrebbero stimolare le fusioni. Al contrario, osserviamo un imbarazzante lassismo istituzionale, che crea confusione e disincentiva l’azione di chi sta spontaneamente avviando un processo di aggregazione. Per quanto descritto in questa nota, tutto ciò è del tutto ingiustificato, mentre appare coerente con la logica attendista e parassitaria dell’apparato della burocrazia regionale e, soprattutto, con la miopia del decisore pubblico che guarda con interesse e in modo quasi esclusivo al proprio posizionamento nello scacchiere della politica, trascurando di valutare le implicazioni di medio periodo causate dal mancato riassetto istituzionale del territorio.

Questo contributo è stato pubblicato sul Quotidiano del Sud (Edizione dell’1 Dicembre 2017)